Тиберий Сильваши: В культуре преобладают развлечения. Мы ждем, что нас должны удивить и поразить

Тиберий Сильваши – украинский художник, без которого отечественное художественное пространство не было бы таким, каким мы знаем его сегодня. И тут дело даже не в его работах и той невероятной последовательности, с которой он развивает язык абстрактного искусства, но в самой личности.

Сложно представить, что при той скорости, с которой меняется наша художественная среда, кажется невероятным, один и тот же человек может быть авторитетом и для поколения еще советских художников 80-х и революционных 90-х, и политизированных 2000-х и продолжает быть важной фигурой для новейшего поколения украинских художников.

Невероятным образом в этом человеке сочетаются два, казалось бы, взаимоисключающих качества: предельная чувствительность ко всему, что можно отнести к сфере эстетического, и холодная рассудочность.

Когда-то давно он нашел свою "точку баланса", которая позволяет ему не одно десятилетие подряд находиться в авангарде художественной жизни, ни разу за это время не попав на "лавку запасных".

Мы поговорили с Тиберием о его работах и украинской современности, об учителях и отношении к рынку, а также о родстве абстрактного искусства и алхимии.

ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО

- Как живется Тиберию Сильваши в этом времени и пространстве? В Украине в конце 2013 года?

- На этот вопрос трудно ответить односложно. Мы живем в очень непростое время и в очень непростом социуме. Я хотел бы сказать, что я счастлив и мне замечательно живется.

Вернее, жизнь состоит из счастливых мгновений полноты жизни и грустной констатации несовершенства человека и общества. Я всю жизнь занимаюсь любимой работой…

Сейчас тот период, когда опыт совпадает с возможностями. Удачи являются такими же органичными, как и усилия, прилагаемые для того, чтобы они состоялись. Утраты компенсируются радостью, что близкие люди рядом.

А годы в искусстве и в том же обществе заставили выстроить такую систему приоритетов, которая позволила бы мне достаточно комфортно существовать в любом времени и пространстве.

- Что это за приоритеты? Они могли бы стать универсальным рецептом комфортного существования?

- Нет, я думаю это лично мое. Скорее это способы психологической самозащиты организма, позволяющие выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы я мог работать и, соответственно, обеспечивать свою семью, помогать детям...

Я не люблю это слово "комфортный", так как оно мгновенно выстраивает систему компромиссов, я же говорю не о компромиссах, а о таком способе отношений, который максимально ограничивает возможности какого-либо давления общества на меня.

- Когда-то вы говорили, что заходя в мастерскую - вы только художник, а выходя из нее - становитесь гражданином. Как вам это удается? Сохранять свою внутреннюю территорию свободы, находясь внутри перманентной ситуации конфликта, в которой мы все находимся сегодня?

- Мне кажется, что я хоть немного, но понимаю те механизмы, благодаря которым функционирует общество.

Возможно это иллюзия, но у меня есть понимание того, как наше профессиональное сообщество включено в эти механизмы, как оно взаимодействует с глобальным культурным пространством, и т.п.

Это как в абстрактном искусстве, когда меня спрашивают, чем одно монохромное полотно отличается от другого, я отвечаю: разница в структуре. Если ты видишь структурный уровень, то многие механизмы, которые работают в искусстве, как ни странно, проявляются и в обществе.

Если бы наши политики задумались о том, что происходило в начале 90-х в искусстве - они бы поняли, как эти же процессы стали определяющими и для общественного развития. Искусство, думаю, раньше реагирует на общественные изменения. Вот только нужно их увидеть.

- Что вы имеете в виду?

- В конце 80-х, начале 90-х в украинском искусстве сложилась ситуация, когда необходимо было осуществить выбор модели, по которой двигаться дальше. Эта модель определила дальнейшее развитие искусства.

Тогда было очевидное противостояние между двумя группами - двумя мыслительными структурами - нарративной "Парижская коммуна" и ненарративной "Живописный заповедник". Одна выворачивала наизнанку советскую живописную традицию, тем самым продолжая ее, а другая призывала к переходу к совершенно иным моделям.

Из того же времени и все процедурные проблемы нашей художественной системы. Например, когда советская система рухнула, мы пытались наследовать западные модели, но воссоздать их в условиях нищей страны.

Тогда, в условиях жуткой инфляции бартер был обычной практикой. И мы начали расплачиваться картинами за выставки и проекты. Так появилось то, с чем сейчас все воюют.

- Значит, вы ввели эту порочную практику?

- Да, к сожалению, это мы ее ввели, и теперь никто не знает, как от нее избавиться. Я не знаю, использовал ли ее кто-либо до нас, но мы впервые ее применили в третьем "Седневе" (речь идет о знаменитых седневских пленерах, организованных Тиберием Сильваши в его бытность главой молодежной секции киевского отделения союза художников в 1988, 1989 и 1991 годах – ред.).

Тогда это было спасением, сейчас очевидно, что ситуация изменилась кардинально, но этот механизм до сих пор остался, мы бьемся, но никак не можем его изменить. Увы.

|

- Если бы вам предложили реформировать что-то в общественном устройстве, что бы вы изменили в первую очередь?

- Я боюсь вмешиваться в порядок вещей, потому что он, этот порядок, будет сохраняться независимо от тебя, твоих усилий, убеждений, ради чего ты это делаешь. Ты проделал определенную работу, что-то поменялось, но только на поверхностном уровне. А на том внутреннем структурном уровне оказывается, что изменений не произошло.

Нужно время и взаимодействие разных сил. Конечно, усилия прилагать нужно, вот только результат вполне может оказаться прямо противоположным твоим ожиданиям.

- То есть ваш рецепт: недеяние?

- Наверно, да.

- Вы не верите, что художник способен повлиять на что-то?

- Он влияет, но на другом уровне. Мы влияние сегодня воспринимаем как прямое действие. Способность влиять непосредственно. В то время как художник влияет иначе.

Всем известна довольно справедливая формула Пикассо о том, что можно игнорировать художественные достижения, но они все равно придут к вам в дом в форме унитаза.

Искусство позволяет увидеть мир изнутри. Человек обычно скользит по поверхности, а художник видит взаимоотношения вещей между собой. Скрытые связи. Это как в живописи: художник способен увидеть, как сталкиваются живописные силовые потоки, тогда как обычный человек остается на уровне поверхности холста.

- А как же тогда утверждение Бойса о том, что каждый человек – художник?

- Я думаю, он погорячился. Если вы вспомните Мераба Мамардашвили, то он говорил, что нужно ежедневное усилие для того, чтобы оставаться человеком, а уж для того, чтобы оставаться художником необходимо, может быть, усилие еще на несколько порядков больше.

- Иногда, даже понимая, как все устроено, случается, что художнику необходимо принимать политическое решение на территории искусства. Например, как в случае с закрашенной работой Владимира Кузнецова в "Мыстецьком Арсенале". В этой ситуации все, кто участвовал в выставке "Великое и величественное", все профессиональное сообщество, вынуждены были занять какую-то позицию. Сейчас это вылилось в бойкот. В этом уязвимость вашей теории: одним пониманием ведь не всегда можно ограничиться.

- Первым моим желанием, когда я узнал об этом инциденте, было снять свои работы с выставки, потому что случай действительно вопиющий. Но через час, я понял, что делать этого нельзя. Сейчас, по прошествии времени, думаю, это было правильное решение.

Безусловно – это акт вандализма, но включаться в ситуацию бойкота также непродуктивно, когда мы имеем дело с не до конца сформированной институцией.

Замечательно можно бойкотировать западные институции с устоявшимися механизмами функционирования. У нас же все находится еще в процессе формирования и тут необходимо не жесткое противостояние, но диалог. А в этом случае, изначально было понятно, что никакого диалога не будет. Что и показал результат - диалог не получился.

И еще, может, самое главное. Ведь за скандалом, за разборками групп, противостоянием самолюбий, был упущен уникальный случай для анализа того, что можно назвать матрицей украинской визуальности. А ведь на этой выставке в одном пространстве были собраны произведения, художественный код которых, при внимательном прочтении, давал возможность увидеть некие закономерности исторического развития нашего визуального опыта.

Более того, он был прописан в самой экспозиции. И никто не захотел его рассмотреть. А там заложены корни и причины многих процессов, с которыми мы сегодня сталкиваемся в художественной жизни и не только.

Что же касается бойкота, то я до сих пор не понимаю, почему его еще никто из художников не приватизировал. Это же гениальная медийная ситуация, которую можно развернуть во времени.

Возможно, у нас калькулятор менеджмента или детерминизм идеологии оказался сильнее инстинкта художника и был выбран точечный вариант. А ведь если бойкотировать по-настоящему, то нужно бойкотировать все. Что такое бойкотировать одну институцию? Если хочешь реальных изменений, нужно бойкотировать систему. Всю.

Ведь даже еще не совершенная в своем функционировании институция "Арсенал" – часть этой глобальной системы. Можно каждое утро рассылать письма с уведомлениями во все мировые художественные институции с соответствующими заявлениями. А дальше уж собирать эти документы в отдельную книгу, которую потом можно будет издать.

И заниматься этим последовательно всю жизнь. На большие форумы типа Венецианской биеналле и другие, на Базель и прочие ярмарки, я уж не говорю о разных там аукционах, можно присутствовать физически, демонстрируя критику институций.

Тер-Оганян сделал это в Париже, но он протестовал против того, что были выставлены в Лувре его работы. А тут глобальный проект институциональной критики. Это радикальная позиция, тогда это бойкот. И художественный жест.

- Что вам интересно в современном украинском художественном процессе?

- Не все удается смотреть, да и не все хочется, но, так или иначе, все для меня предмет анализа. Я давно выбросил из своего лексикона слова "нравится" или "не нравится" - остается разбор эстетических кодов.

В связи, например, с этим конфликтом в "Арсенале", я подумал, что здесь вновь проявилась эта парность, о которой я говорил. Наше пространство все время выстраивает эти пары. Была пара "заповедник - коммуна", которые принципиально стояли на разных идеологических и эстетических позициях. Сегодня это четко читаемая оппозиция круга художников группы Р.Э.П. и жлоб-арта.

Почему в нашем пространстве есть эта необходимость воспроизводить себя в такой парной оппозиции? Причем, контекст меняется и содержание меняется, а парность остается. Вот, кстати эта парность была заложена и на самой выставке, и в самом названии.

Но сейчас появилась еще одна особенность, которая присуща только нашему времени, этому "особому" периоду нашей истории. Это "оборотничество", как я это называю. Когда формально идеологически разные группы используют одну и ту же риторику, одни и те же идеологические инструменты и часто просто зеркалят друг друга, формально декларируя, что находятся на разных полюсах. При этом эти качества присущи всем структурам и группам общества.

|

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНИЧЕСТВО

- Как вы считаете, художниками становятся или рождаются? Можно научить человека быть художником?

- Безусловно, научить можно многому, но иногда существует та грань, когда ты смотришь и не понимаешь, как это сделано.

Научить изображать можно достаточно хорошо, в конце концов, не одно столетие этому учат и есть множество методик, но этого определенно недостаточно...

Знаете, однажды меня спросили о скульпторе Александре Сухолите, что я могу сказать о нем как о художнике. Я тогда ответил: представьте себе, что два человека берут в руки глину и сжимают ее в кулаке. У одного это будет просто сжатая глина, а у Сухолита - скульптура. Я не знаю, как это получается.

Одни и те же краски, одни и те же кисти, одни и те же движения руки – нас десятилетиями учат этим вещам – но ты понимаешь, вот у этого человека фантастическая одаренность, а у другого меньшая. А потом заканчивается школа, академия и начинается другая жизнь.

На протяжении моей жизни в искусстве, я видел, как невероятно одаренные люди исчезали из профессии. А люди, которые были в тени, каким-то странным образом преображались. Тут вступают силы другие, которые и определяют то, что становится судьбой художника.

Я не раз приводил этот пример, когда у нас на курсе училась одна бесконечно одаренная девушка: она могла начать с блика на кончике носа у модели и дальше ни разу не повторяясь, закончить полуобнаженную натуру.

То есть это настолько точный глаз, настолько точное понимание тона, цвета, формы, что ей второй раз уже не приходилось править. Но она исчезла из профессии и не стала художницей.

Всегда есть что-то еще. Какие-то человеческие качества, свойства натуры, удача в конце-концов не последнее в судьбе человека, которые могут быть решающими в становлении художника.

|

| Фото Маши Быковой |

- Почему дара не достаточно? Художник – это дар плюс еще что-то. Что такое это "что-то"?

- Очевидно это "что-то" - продукт интеллектуальной деятельности. У художника должна работать голова. Знаменитое выражение Марселя Дюшана "тупой как живописец" относилась не к живописцам вообще, а к определенному типу живописцев.

Он еще застал такой богемный тип живописца 19 века, которые ничего не хотели знать, а только лелеяли свое мастерство и умение подражать натуре. Такие художники эксплуатируют свой дар, никоим образом не соотнося себя с миром, а только используя ту методику, которая тебе досталась от предшественников.

Ты просто попадаешь в систему и в период, когда эта система устойчива и ты можешь в ней работать, особенно не напрягаясь. Романтический период – пишешь романические пейзажи, начинает работать импрессионистическая линия – ты спокойно вписываешься туда, реалисты – никаких проблем. Это относится и к абстракционистам.

Ты вписан в систему. Но в кризисные моменты, особенно чуткие натуры чувствуют наступивший конфликт между миром и способом говорения/отображения. И это твои конфликты, которые развиваются внутри тебя. И тебе необходимо что-то менять. Это тот конфликт с внешним миром, то, что я называю несовпадением с полем общего видения. Тут включается голова.

- Как получилось, что вы, получив советское образование в мастерской у Татьяны Яблонской, довольно быстро пришли к абстракции и последовательно развиваете этот язык уже много лет?

- Школа была очень хорошая. Но у меня не было гладкого пути. Я не был самым талантливым учеником, но мне легко все давалось. Хотя вот уже на первом-втором курсе начался надлом. Наверное, это происходило у многих и я не исключение, когда умение, которым ты владеешь, еще достаточно ограниченное и в определенный момент оно вступает в противоречие с твоими еще не до конца сформулированными претензиями.

Но был у меня эпизод еще раньше. На преддипломе в школе. Это тот случай, когда оказывается достаточно одной фразы, чтобы в тебе все поменялось. Это было летом, которое я провел на съёмках фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

Снимали эпизод с Маричкой. Тот, где она беременная спускалась с гор, а на встречу ей шла бабка-ведьма. Съемочная группа поднималась наверх, а я уже написал этюд и спускался с горы. Параджанов с Якутовичем стояли, облокотившись на забор, и ждали, пока группа поднимется.

Я с этюдником приближался к ним и увидел ироничную улыбку Параджанова, который сказал мне: "Ну что, опять открытку написал?".

Вот эта фраза, казалось, мимоходом брошенная, произвела на меня огромное впечатление, я даже не знаю почему. То есть постфактум – понятно! Вот если до этого я был такой, довольно беззаботный, ученик все правильно делающий, стремящийся осилить ремесло, добиваться мастерства, - благо примеры были, то после этого эпизода я серьезно задумался о том, что же такое искусство.

Вот эта фраза заставила меня взяться за теорию. Пытаться понять себя, понять, что происходит в мире, что происходит с искусством. Книги, альбомы, хождение по музеям, общение с художниками, благо мне везло на людей. Жизнь подарила мне встречу с множеством выдающихся личностей, каждый из которых, что-то оставил мне, что-то изменил.

Потом, много позже, пройдя через много проб и попыток работать в других видах искусства, я вернулся с осознанием того, что мне нужно. Меня интересовала работа со временем. Понятно, что это был долгий путь. Сначала я пытался работать с ним в миметических формах и это вылилось в хронореализм, а потом уже в абстракцию, а потом дальше…. И я не знаю, во что это может вылиться потом.

- Кто для вас в таком случае является главным учителем?

- Я всегда называю трех человек. Кроме Татьяны Яблонской, безусловно, на меня очень сильное влияние оказала дружба со старшим Якутовичем и Данил Даниловичем Лидером.

Долгие беседы с ними очень многое мне дали. Валя Ульянова, которая преподавала у нас рисунок. Валера Кононенко, замечательный живописец, закончивший Строгановку. На самом деле есть очень много людей, у которых я учился. Иногда даже случайное слово или показанная работа может очень много изменить. Это как на востоке: "Ученик готов, и тогда появляется учитель".

Я просто был такой улавливающей антенной, которая впитывала все, что можно было получить. Понятно, что я не все мог сразу уловить, потому Дюшан и Малевич пришли позже. Малевич, кстати, через теоретические работы.

|

Фото Маши Быковой |

- Чему и как учила вас Татьяна Яблонская?

- У нее, на первый взгляд, не было какого-то особого метода. Скорее, это была работа, связанная с общекультурной глубиной. Вот той "норме", которая тогда была в институте, она как-то противостояла. Она учила нас воспринимать всю историю искусства как некий культурный пласт, который и делает тебя художником.

Конечно, в чисто профессиональном, техническом плане она давала очень много. Она была фантастический мастер, но речь шла не о том, чтоб открыть какие-то приемы. Скорее закладывалось что-то, что преобразовывало со временем твое видение.

Она впервые, за что ее очень критиковали, возвела в серьезную практику копирование. Наряду с натурными постановками, мы делали копии шедевров. Сегодня фаюмский портрет, в следующем семестре Брейгель - чего не было в оригиналах, копировали по репродукциям. В музей западного искусства писали инфанту Веласкеса, какие-то другие работы. В другой семестр шли в Софийский собор, на второй этаж, где находились мозаики из Михайловского собора и копировали мозаики.

Это было постоянное фактическое непосредственное проживание истории искусства. В учебе всегда учитывались и материалы. У нас ведь был монументальный факультет. Переход от живописи к мозаике, от мозаики к сграффито.

Скажем, делалась натуралистично исполненная фигура натурщицы в полный рост углем, после этого она переводилась в довольно условную форму, в картон и затем этот образ переносился в сграффито. Так одно изображение, реалистически сделанное, доводилось практически до состояния знака - в очень условную форму. И это воспитывало совершенно иное отношение к искусству.

Наверно это было у нее интуитивно. Но это был очень грамотный метод воспитания художника. Это было расширение возможностей видения. От натурного рисования до совершенно условных вещей, умения трансформировать то, что видишь в пространстве.

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО И АЛХИМИЯ

- Ваше искусство нужно видеть или понимать?

- Видеть - это инструмент, понимание - результат. И все вместе - уникальный опыт.

- Если на вашу выставку однажды придет зритель, который еще не научился видеть, но очень хотел бы научиться понимать, что вы ему посоветуете?

- В моем случае это довольно сложно. Это вообще проблема аналитической живописи. Это крайний случай. Я очень надеюсь, что если этот зритель сюда дошел, то он уже имеет какие-то представления о том, что он видит.

- А непосредственного опыта недостаточно?

- Мы можем говорить о том, что в самой живописи есть некие силовые поля, которые действуют непосредственно на человека. Но обычно взрослый человек уже обладает определенными знаниями, неким "культурным" опытом, некими "предубеждениями", которые блокируют его непосредственный опыт.

Условно. Человек стоит перед монохромным холстом и думает. Ничего себе, это же просто закрашенная поверхность, почему он ее выставил и называет произведением искусства?

То есть для этого человека последовательность размышлений такова: закрашенной может быть стена или дверь, а в галерее я хочу видеть нечто сделанное. Он ведь не может допустить, что есть другая форма сделанности. А тут ведь нет никакого визуально сообщения. Он видит просто закрашенный холст и он делает вывод "я так тоже могу".

И тут мы встречаемся с тем, как непосредственный опыт блокируется подобными размышлениями.

Когда ничего нет, тебе нужно совершить невероятное усилие для того, чтобы понять что тут собственно такое перед тобой. С этим всегда работало Восточное искусство. Ты смотришь на свиток, но свиток перед тобой всего лишь папирус с тушью – он только повод проникнуть в себя. Мне кажется, это такой способ отказа от нынешней культуры развлечений. Впрочем, он вполне древний и традиционный.

Мы иначе мыслим. Мы ждем, что нам предоставят готовый продукт. Мы должны потреблять. И таким образом, чем дальше – тем больше в культуре преобладает культура развлечения. Мы ждем, что нас должны удивить, развлечь, поразить и т.д. А, есть еще одно слово нынешней "культуры" - слово "прикольно". Вот такое у нас "прикольное" искусство.

|

| Фото Маши Быковой |

- Вы часто говорите, что всю жизнь пишете одну и ту же работу. И что это для вас процесс постижения живописи как таковой. Не напоминает ли это вам алхимическую практику поиска философского камня?

- Конечно! Конечно это определенный уровень знания. В герметике существуют разные уровни открытия-сокрытия, знания. И когда тебя спрашивают "что такое живопись" ты можешь ответить, что живопись это способ заработать на жизнь, идя дальше можно сказать, что это способ наложения красок на холст определенным методом.

Но на третьем, четвертом уровне ты начинаешь понимать, что это о том, как мертвая, инертная материя красящего вещества превращается в метафизическое состояние света.

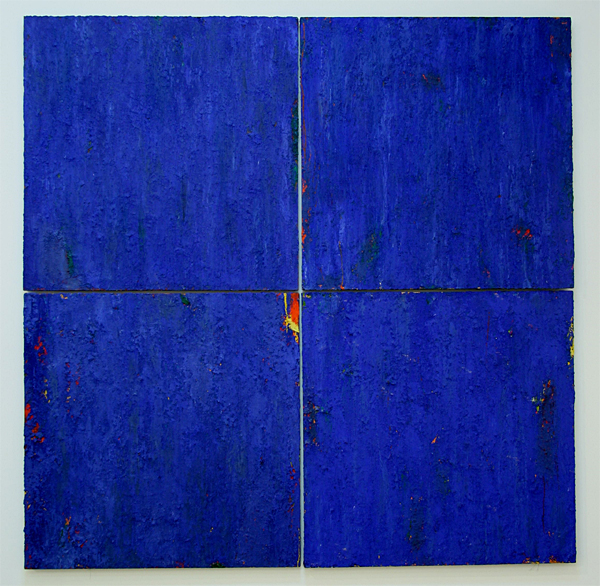

У меня совсем не случайно сейчас на выставке красный холст называется "живопись.киноварь" (До второго ноября в Щербенко арт центре можно увидеть выставку Тиберия Сильваши "Монохромия" – ред.).

- Все, о чем вы говорите, настолько далеко от радикального преобразовательного пафоса украинской художественной сцены с ее политическими лозунгами и коллективными маршами, что кажется, что вы либо с другой планеты, либо что-то знаете.

- У меня был период, когда я весьма активно участвовал в преобразовании нашего художественного общества. И весьма успешно. В том, что мы имеем сейчас, то состояние, в котором находится наше художественное сообщество, большая доля и моей работы.

Я думаю, что критическое искусство, политически ангажированное искусство – результат работы с проблемами нового времени – это довольно реактивная практика. Что по-своему важно. Сфера быстрого реагирования. Критика власти, ее механизмов, требует особых форм работы, да и, думаю, определенного темперамента.

Но что если отстраненная работа со структурами мышления является еще более критичной по отношению к миру, чем непосредственная реакция на некие актуальные события?

Потому что ты не выпадаешь из социального контекста, а на совершенно другом глубинном уровне работаешь с вещами, которые подспудно влияют на механизмы мышления. Но именно они и обуславливают общественные процессы, на которые и реагируют художники критического толка.

- Это же и есть алхимия. Алхимики тоже ведь хотели изменить не устраивающий их мир. Но не на поверхностном, а на структурном уровне.

- Вот именно. (улыбается)

|

| Фото Маши Быковой |

РЫНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

- В ваших работах много философии. Фактически они являются документацией мыслительного процесса. А это очень личная, интимная сфера. Как вы переживаете то, что они становятся товаром, объектами на рынке?

- Я разделил их жизнь на жизнь в мастерской, когда мы сосуществуем вместе, и то, что называется социальным бытованием. Там они включены в довольно сложные взаимоотношения, товарно-денежные, но и ценностные.

Находясь в другом месте, они включены в другой контекст, который также может быть чрезвычайно интересным.

- Как вы относитесь к рынку - совершенно необходимой для существующей системы искусства сегодня структуре. Следите ли вы за тем, что происходит на рынке? Вы писали, что недавний скандал с подделкой вашей работы произошел случайно.

- Да, случайно я просто увидел каталог с этой работой, и она вызвала у меня сомнения. Я не могу сказать, что рыночная циркуляция моих работ мне совсем не интересна, но пока у меня есть возможность жить и работать, обеспечивая жизнь моей семьи, это никак меня не затрагивает. И эта постоянно муссированная прессой тема рейтингов, с употреблением слов "самый, самый"…

Я когда-то занимался спортом, но я не смог бы стать профессиональным спортсменом, потому что у меня нет духа соревновательности, так и тут.

- Почему вы никогда не даете свои работы на аукционы?

- Это проблема системы. Неотлаженность ее механизмов у нас. Но, безусловно, тут сказывается мой скепсис по отношению регулирующей функции рынка в искусстве.

Конечно, рынок съедает все. Нет того, чего бы он не переварил. Что показывает печальный опыт концептуализма, начавшего с сопротивления рынку. Но иногда я даю свои работы для благотворительных аукционов.

- Не участвовать в коммерческих торгах – это для вас политическое решение?

- В определенном смысле да. Для меня очевидно, что сиюминутная актуальная цена, практически никогда не совпадает с безусловной художественной ценностью. А для меня проблемы ценностные всегда будут выше, чем ценовые. Но, зная изменчивость жизненных условий, я не могу исключить того, что в какой-то момент мне придется изменить свое решение.

- Есть что-то, чего вам не хватает?

- (долго думает) Вот даже не знаю. Никогда не думал, что мне чего-то не хватает.